On frissonne pour : DAY 54

À la découverte de la danse de la caméra

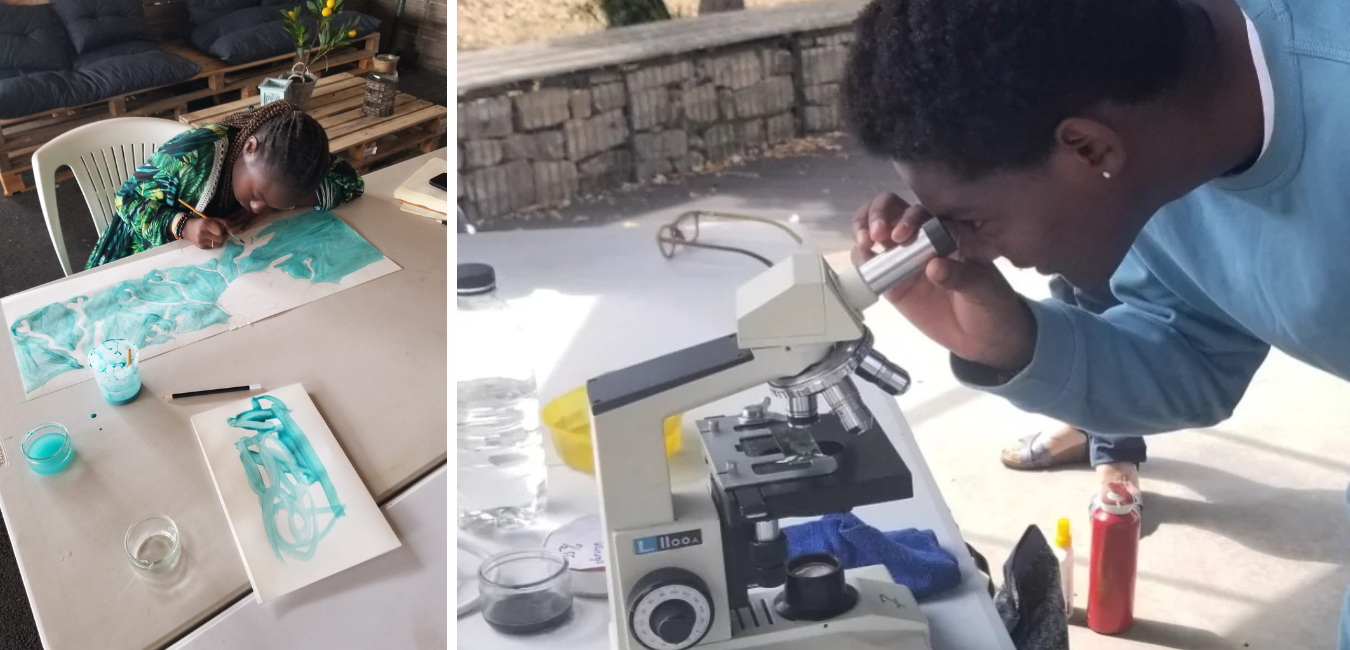

La danseuse Dafné Bianchi, filmée sous l’œil du réalisateur Nicolas Jalu.

© Nicolas Jalu, BKE

En quête constante du mouvement, le réalisateur Nicolas Jalu multiplie les collaborations artistiques pour ses films, où la danse est bien souvent centrale. Des instants de poésie, où cet art éveille les consciences. Son dernier film DAY 54 nous plonge ainsi dans les mouvements de la danseuse Dafné Bianchi, au lendemain du déconfinement.

Au cours du premier confinement, jamais nous n’avions été si subitement coupés de la nature. Pour ouvrir le champ des possibles (et des sorties), de nombreuses technologies ont connu leur expansion à cette période. Réunions ou apéros en visio, visites de musées en réalité virtuelle, shopping en live sur les réseaux sociaux… furent autant de fenêtres d’évasion !

C’est dans ce contexte que la réalisateur Nicolas Jalu a imaginé DAY 54. Intégralement filmé par un drone, ce film nous plonge au cœur d’une nature « virtuellement » retrouvée après 54 jours de confinement. Une immersion dans cette liberté incarnée dans les mouvements de la danseuse Dafné Bianchi.

Ce film signe la 3e collaboration entre la danseuse et le réalisateur. Après Dafné et Digital Night – plusieurs fois sélectionnés dans des festivals français et internationaux, DAY 54 entend être une nouvelle bouffée d’oxygène face à cette nature de plus en plus éloignée de nos quotidiens.

Pour entrer dans la danse de DAY 54, rendez-vous ici !

Par Nicolas JALU – BKE, et Manon CANIOU – agence Communicante